Sommaire

- Comprendre, mettre en place et optimiser votre démarche PGSSE

- Qu’est-ce qu’un PGSSE ?

- Pourquoi mettre en place un PGSSE ?

- Anticiper les risques et sécuriser l’approvisionnement

- Les étapes clés pour élaborer un PGSSE

- Le logiciel EMI d’imaGeau : un levier pour optimiser la mise en œuvre du PGSSE

- EMI : sécuriser les captages et anticiper les risques pour renforcer votre démarche PGSSE

Comprendre, mettre en place et optimiser votre démarche PGSSE

La gestion de la sécurité sanitaire des eaux est une priorité pour les collectivités et les industriels. Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) permet d’anticiper et de prévenir les risques liés à la distribution d’eau potable. Son élaboration repose sur une approche préventive et une gestion continue des dangers pouvant affecter la qualité de l’eau.

Face aux exigences réglementaires croissantes et aux défis environnementaux, les outils numériques jouent un rôle clé dans la mise en place et l’optimisation des PGSSE. L’intégration d’un logiciel de gestion des ressources en eau permet aux collectivités et aux industriels de centraliser les données, de suivre en temps réel l’état des ressources et d’anticiper les risques.

Des solutions comme celles proposées par imaGeau offrent une approche innovante pour améliorer la maîtrise des ressources en eau et assurer la conformité réglementaire. Grâce à des fonctionnalités avancées d’analyse et de modélisation, ces logiciels permettent une gestion proactive, garantissant une meilleure sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau potable.

Qu’est-ce qu’un PGSSE ?

Définition et objectifs du PGSSE

Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) est une démarche globale et préventive visant à assurer la sécurité sanitaire continue de l’eau potable. Il repose sur une stratégie d’anticipation des risques, intégrant une analyse approfondie des menaces potentielles et la mise en place de mesures adaptées pour prévenir toute altération de la qualité de l’eau.

Concrètement, le PGSSE englobe un ensemble structuré d’actions, incluant une étude approfondie des dangers et l’élaboration d’un plan d’actions détaillé couvrant toutes les étapes du cycle de l’eau, depuis la ressource naturelle jusqu’à sa distribution finale. Son approche repose sur une gestion dynamique et évolutive, permettant de s’adapter aux changements environnementaux, aux nouvelles réglementations et aux avancées technologiques.

Contexte réglementaire et obligations légales

Les PGSSE sont recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 2004 et ont progressivement été intégrés dans les réglementations nationales et européennes. L’objectif est d’adopter une approche préventive et globale en matière de gestion de l’eau potable, au lieu d’un simple contrôle en aval.

En Europe, la directive révisée sur l’eau potable (Directive 2020/2184) impose aux États membres de généraliser l’application des PGSSE. En France, les échéances de mise en conformité sont fixées à 2027 et 2029, en fonction de la taille des collectivités :

D’ici 2027 : toutes les collectivités alimentant plus de 50 000 habitants doivent avoir mis en place un PGSSE.

D’ici 2029 : cette obligation sera étendue aux collectivités desservant plus de 5 000 habitants.

Ces obligations impliquent la mise en place d’une démarche structurée, incluant l’identification des dangers, l’évaluation des risques et la mise en œuvre de mesures correctives et préventives.

Qui sont les acteurs concernés par un PGSSE ?

La mise en œuvre d’un PGSSE repose sur une collaboration étroite entre plusieurs acteurs, chacun ayant un rôle essentiel pour garantir la sécurité sanitaire et la qualité de l’eau potable.

- Les collectivités territoriales : responsables de la gestion de l’eau potable sur leur territoire, elles doivent mettre en place et suivre les PGSSE conformément aux obligations légales.

- Les opérateurs et régies des eaux : qu’il s’agisse de services publics ou de délégataires privés, ces acteurs assurent le captage, le traitement et la distribution de l’eau.

- Les agences de l’eau et autorités sanitaires : elles supervisent et contrôlent la qualité de l’eau distribuée, s’assurant du respect des normes sanitaires.

- Les industriels et gestionnaires de ressources en eau : dans les secteurs sensibles (agroalimentaire, pharmaceutique…), ces acteurs doivent intégrer les principes du PGSSE dans leur gestion de l’eau.

- Les citoyens et usagers : bien que non directement impliqués dans la mise en œuvre, ils sont les premiers bénéficiaires d’un PGSSE efficace et doivent être informés des démarches entreprises pour garantir la qualité de l’eau.

Vous l’aurez compris, le PGSSE est un dispositif collectif qui nécessite une coopération étroite entre tous les acteurs du service d’eau potable. Son succès repose sur une organisation claire, une implication forte de chaque partie prenante et une transparence vis-à-vis des usagers. En adoptant cette approche collaborative, il devient un véritable levier pour améliorer la sécurité et la gestion durable de l’eau potable.

Pourquoi mettre en place un PGSSE ?

La mise en place d’un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) répond à un double enjeu : anticiper et maîtriser les risques sanitaires liés à l’eau potable tout en assurant la conformité réglementaire avec les exigences européennes et nationales.

Anticiper les risques et sécuriser l’approvisionnement

Le PGSSE repose sur une démarche proactive qui permet d’identifier les menaces potentielles bien avant qu’elles n’affectent la qualité de l’eau. Contrairement aux approches traditionnelles basées sur des analyses en aval, il mise sur la prévention et la surveillance continue, garantissant une réaction rapide face aux risques émergents tels que :

- La contamination microbiologique ou chimique.

- Les effets du changement climatique (sécheresses, inondations, stress hydrique).

- Les incidents techniques ou les pollutions accidentelles.

Grâce à cette approche, les collectivités et les opérateurs d’eau passent d’un mode de gestion curatif à un mode préventif, ce qui réduit les coûts liés aux interventions d’urgence et renforce la résilience du service d’eau potable.

Une démarche structurante et obligatoire

Le PGSSE est un cadre structuré et évolutif, désormais intégré dans la réglementation européenne. Avec la révision de la Directive européenne 2020/2184 sur l’eau potable, tous les services d’eau doivent progressivement adopter cette démarche. En France, la mise en conformité est obligatoire d’ici 2027 pour les grandes collectivités (plus de 50 000 habitants) et 2029 pour celles de plus de 5 000 habitants.

Cette obligation pousse l’ensemble des acteurs à structurer leur gestion des risques et à renforcer la traçabilité des actions menées pour sécuriser l’eau potable.

Une approche adaptée à tous les services d’eau

Quel que soit leur taille ou leur mode de gestion, les services d’eau doivent se conformer aux principes du PGSSE. Son approche flexible permet aux petites collectivités comme aux grandes régies d’eau de :

- Adapter le niveau de détail et d’analyse en fonction des ressources et des infrastructures disponibles.

- S’appuyer sur des guides méthodologiques conçus pour aider les différents acteurs à structurer leur plan d’actions.

- Bénéficier d’outils numériques qui facilitent la collecte et l’analyse des données (logiciels de gestion des ressources en eau, capteurs connectés, plateformes de suivi en temps réel).

Les bénéfices concrets d’un PGSSE

L’adoption d’un PGSSE apporte de nombreux avantages, tant pour les collectivités que pour les consommateurs :

✅ Amélioration continue de la qualité et de la sécurité sanitaire de l’eau : en réduisant les risques de contamination et en garantissant une surveillance active des infrastructures.

✅ Identification et maîtrise des dangers et vulnérabilités : grâce à une cartographie des risques et des plans d’actions ciblés.

✅ Rationalisation des investissements et optimisation du renouvellement des infrastructures : en priorisant les actions de maintenance et de modernisation en fonction des risques identifiés.

✅ Meilleure communication et transparence avec les parties prenantes : les citoyens, autorités sanitaires et acteurs locaux sont mieux informés sur la gestion de l’eau potable.

✅ Renforcement de la coopération entre les différents acteurs du service de l’eau : les collectivités, régies, opérateurs et agences de l’eau travaillent ensemble pour garantir un approvisionnement sûr et durable.

✅ Intégration des responsabilités des acteurs externes : le PGSSE prend en compte l’impact des activités agricoles, industrielles et environnementales sur la qualité de l’eau, permettant ainsi une gestion concertée et équilibrée des ressources hydriques.

Grâce à cette démarche, les gestionnaires de l’eau disposent d’un outil puissant pour assurer un service public performant, durable et conforme aux exigences réglementaires.

Les étapes clés pour élaborer un PGSSE

L’élaboration d’un PGSSE repose sur une méthodologie structurée en dix étapes, inspirée des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces étapes permettent d’assurer une mise en œuvre efficace et évolutive du plan, en couvrant toutes les étapes essentielles, de la constitution de l’équipe à l’amélioration continue du dispositif.

Étape 1 : constitution de l’équipe PGSSE

La première étape consiste à rassembler une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels compétents et impliqués dans la gestion de l’eau potable. Cette équipe doit inclure des experts techniques (hydrauliciens, chimistes, microbiologistes), des responsables opérationnels, des représentants des collectivités et, si nécessaire, des partenaires externes (agences de l’eau, bureaux d’études hydrogéologiques).

Étape 2 : description du système de production et de distribution d’eau

Une cartographie détaillée du réseau est essentielle pour comprendre le fonctionnement du système d’alimentation en eau potable, depuis la ressource (captage) jusqu’au robinet du consommateur. Cette étape inclut :

- L’identification des infrastructures (stations de traitement, réservoirs, canalisations).

- La caractérisation des sources d’approvisionnement (superficielles, souterraines).

- L’analyse des interconnexions et des points critiques du réseau.

Étape 3 : identification des dangers et des événements dangereux, et évaluation du risque initial

Cette étape est cruciale dans l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux, car elle permet de recenser, analyser et hiérarchiser les risques susceptibles d’affecter la qualité de l’eau potable, depuis le captage jusqu’à la distribution.

Les dangers identifiés sont classés en trois grandes catégories :

- Microbiologiques : bactéries (E. coli, Legionella), virus (norovirus, rotavirus) et parasites (Cryptosporidium, Giardia).

- Chimiques : pesticides, métaux lourds (plomb, arsenic), résidus médicamenteux et perturbateurs endocriniens.

- Physiques : turbidité, particules en suspension, débris issus des canalisations.

Chaque danger est ensuite évalué en fonction de sa probabilité d’occurrence et de son niveau de gravité, afin de prioriser les menaces et d’adapter les mesures de maîtrise à mettre en place.

Étape 4 : détermination des mesures de maîtrise des risques et classification des risques résiduels

Une fois les risques identifiés, il est nécessaire de mettre en place des mesures de maîtrise adaptées pour réduire leur impact. Cela inclut :

- Le renforcement des protections des captages.

- L’amélioration des procédés de traitement de l’eau.

- Le contrôle des sources de pollution externes (industries, agriculture).

Les risques résiduels sont ensuite réévalués et classés par priorité, pour concentrer les efforts sur les points les plus critiques.

Étape 5 : élaboration, mise en œuvre et maintien d’un plan d’actions

Cette étape vise à définir les actions correctives et préventives à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de l’eau potable. Chaque action doit être assortie d’un calendrier précis, de responsables désignés et de ressources allouées. L’objectif est d’instaurer une gestion proactive et continue des risques.

Étape 6 : suivi des mesures de maîtrise des risques

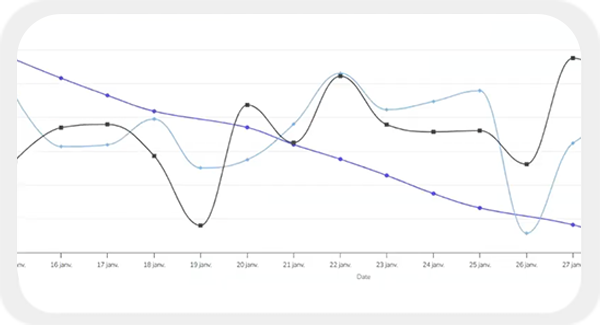

La surveillance du PGSSE repose sur la mise en place d’indicateurs de performance permettant de vérifier que les mesures de maîtrise fonctionnent correctement. Cela inclut :

- Le suivi des paramètres physico-chimiques et microbiologiques.

- L’installation de capteurs connectés pour la surveillance en temps réel.

- L’analyse des tendances et des alertes pour anticiper les anomalies.

Étape 7 : vérification de l’efficacité du PGSSE

Cette étape implique la réalisation d’audits réguliers et d’évaluations du plan mis en place afin de s’assurer que les mesures adoptées atteignent les objectifs de sécurité sanitaire. Il s’agit de comparer les résultats obtenus avec les critères définis dans le plan d’actions et d’identifier les axes d’amélioration.

Étape 8 : élaboration de procédures de gestion

L’efficacité du PGSSE repose également sur la définition de procédures claires, aussi bien pour le fonctionnement normal que pour les situations d’urgence. Ces procédures couvrent notamment :

- Les réponses aux incidents de contamination.

- La gestion des alertes sanitaires et la communication avec les autorités.

- L’organisation des interventions correctives en cas de défaillance du système.

Étape 9 : mise au point de programmes d’appui

La formation et la montée en compétence des équipes sont essentielles pour assurer la pérennité du PGSSE. Cette étape prévoit :

- Des sessions de formation continue pour les agents techniques et les gestionnaires de l’eau.

- L’intégration des dernières innovations technologiques (logiciels de gestion, capteurs intelligents).

- Des ateliers de sensibilisation pour les acteurs externes (agriculteurs, industriels, élus).

Étape 10 : planification et réexamen du PGSSE

Le PGSSE n’est pas un document figé : il doit être mis à jour régulièrement pour s’adapter aux évolutions du contexte sanitaire, climatique et réglementaire. Cette étape prévoit :

- Un réexamen périodique du plan d’actions en fonction des nouveaux risques identifiés.

- L’intégration de nouvelles données et outils pour affiner l’analyse des risques.

- Une amélioration continue basée sur le retour d’expérience des opérateurs et des parties prenantes.

Grâce à ces dix étapes, le PGSSE offre un cadre méthodologique solide et adaptable permettant aux collectivités et aux opérateurs de garantir la sécurité sanitaire de l’eau potable en toutes circonstances. Cette approche facilite également la conformité réglementaire et contribue à une gestion durable et proactive des ressources en eau.

Le logiciel EMI d’imaGeau : un levier pour optimiser la mise en œuvre du PGSSE

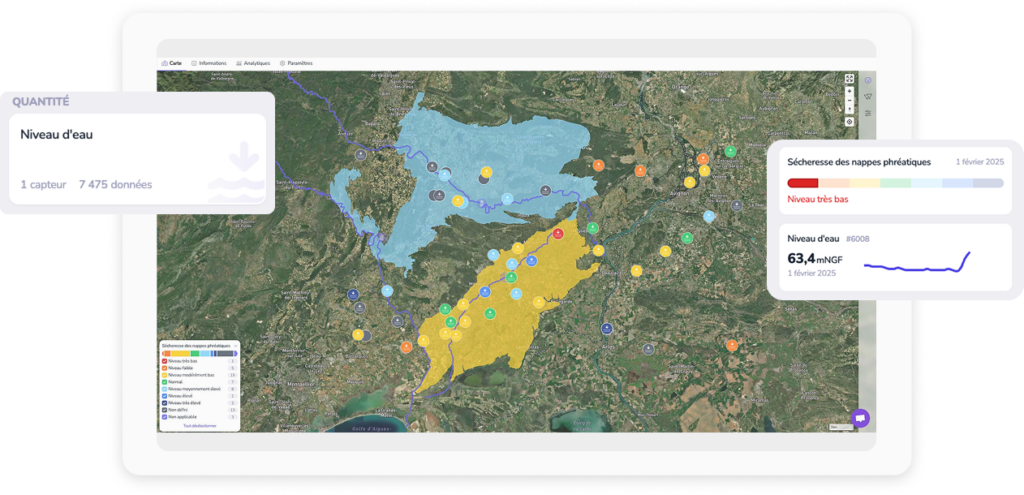

L’adoption d’un PGSSE repose sur une approche structurée et méthodique, impliquant une gestion rigoureuse des informations et un suivi en continu des infrastructures. Dans ce contexte, le logiciel EMI se positionne comme un support numérique innovant, facilitant la mise en œuvre et le suivi de plusieurs étapes du PGSSE.

Grâce à ses fonctionnalités avancées de gestion et de visualisation des données, notre logiciel permet aux collectivités et aux opérateurs de l’eau de centraliser, analyser et exploiter efficacement les informations liées au réseau de distribution. Cet outil constitue ainsi un véritable atout pour renforcer la sécurité sanitaire de l’eau potable.

Une meilleure connaissance du réseau avec EMI

L’une des premières étapes du PGSSE consiste à documenter précisément le réseau d’approvisionnement, depuis la ressource en eau jusqu’au robinet du consommateur.

L’application EMI permet de :

- Centraliser et visualiser les données patrimoniales du réseau : localisation des canalisations, des réservoirs, des stations de pompage et des autres infrastructures essentielles.

- Maintenir à jour l’inventaire des ouvrages et leurs caractéristiques techniques, garantissant une connaissance toujours actualisée du réseau.

- Accéder facilement aux historiques d’interventions et d’incidents, ce qui facilite la compréhension des points sensibles du réseau.

Grâce à cette cartographie dynamique, l’outil améliore la compréhension et la gestion des infrastructures, un aspect essentiel souligné dans les guides méthodologiques du PGSSE.

Une identification plus précise des risques

L’étape d’analyse des dangers est cruciale pour anticiper et maîtriser les menaces pesant sur la qualité de l’eau potable.

Avec l’application EMI, les gestionnaires peuvent :

- Exploiter l’historique des incidents (fuites, casses, anomalies de qualité de l’eau) pour identifier les zones à risques.

- Localiser précisément les événements dangereux passés, facilitant ainsi l’évaluation des risques dans certaines zones du réseau.

- Analyser les tendances des dysfonctionnements afin de mieux comprendre les causes récurrentes de pollution ou de dégradation de l’eau.

L’outil répond donc à la question essentielle : “Qu’est-ce qui pourrait poser problème, où et comment ?”, en apportant des données tangibles et exploitables.

Une gestion proactive des actions correctives

Une fois les risques identifiés, il est essentiel de définir et suivre un plan d’actions correctives pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau.

Grâce à l’application EMI, il est possible de :

- Planifier les interventions nécessaires (remplacement de canalisations, réparations, modernisation des infrastructures).

- Suivre en temps réel la mise en œuvre des actions, en assignant des tâches et en documentant leur avancement.

- Maintenir un historique des améliorations apportées au réseau, garantissant la traçabilité des mesures mises en place.

L’outil facilite ainsi la gestion des interventions et contribue à l’amélioration continue du réseau d’eau potable.

Un suivi rigoureux des mesures de maîtrise

Le suivi des actions préventives et correctives est un élément clé pour s’assurer que le PGSSE fonctionne efficacement.

Avec EMI, les opérateurs peuvent :

- Planifier et enregistrer les actions de maintenance récurrentes, telles que les purges ou les contrôles de pression.

- Suivre les incidents en temps réel et mesurer l’efficacité des mesures mises en place pour limiter les risques.

- Disposer d’un tableau de bord centralisé pour consulter l’évolution des actions et identifier d’éventuels ajustements nécessaires.

L’outil assure donc une traçabilité complète et une visibilité accrue sur l’efficacité des dispositifs de prévention et de correction.

Une intégration des procédures de gestion

Les procédures de gestion définies dans un PGSSE doivent être claires et appliquées avec rigueur, aussi bien en situation normale qu’en situation d’urgence.

Notre logiciel de gestion des ressources en eau permet de :

- Formaliser les procédures d’intervention en cas de fuite, de pollution ou de problème technique.

- Faciliter la communication et la coordination entre les équipes grâce à un accès partagé aux informations.

- Enregistrer et archiver les actions réalisées, garantissant ainsi une meilleure réactivité lors d’événements imprévus.

L’outil devient ainsi un support opérationnel essentiel pour structurer la gestion quotidienne du réseau.

Un outil clé pour la révision et l’amélioration continue du PGSSE

Le PGSSE doit être réévalué périodiquement afin de tenir compte des évolutions du réseau, des nouvelles menaces identifiées et des performances des mesures mises en place.

Avec Imageau EMI, les gestionnaires peuvent :

- Analyser les tendances des incidents et interventions, permettant de mieux cibler les améliorations à apporter.

- Identifier de nouveaux risques émergents, grâce à l’exploitation des données accumulées.

- Optimiser les mises à jour du PGSSE en intégrant les leçons tirées des retours d’expérience.

Cet outil constitue donc une source précieuse d’informations pour une gestion adaptative et une amélioration continue du plan de sécurité sanitaire de l’eau.

EMI : sécuriser les captages et anticiper les risques pour renforcer votre démarche PGSSE

EMI : un outil au service des collectivités et plus particulièrement au service des personnes responsables de la production et distribution de l’eau (PRPDE) pour sécuriser la ressource et renforcer la composante « production » du PGSSE

Le PGSSE est avant tout une démarche globale, évolutive et proactive qui vise à garantir en continu la qualité et la quantité de l’eau distribuée. Elle repose sur une meilleure connaissance du système d’alimentation en eau — des captages au robinet — et sur l’appropriation de la démarche par l’exploitant, moteur essentiel de sa réussite.

Dans ce cadre, la ressource en eau et les ouvrages de production représentent une composante critique du PGSSE, à intégrer à chaque étape : description du système, évaluation des risques, plan d’actions et suivi dans le temps. Cette analyse nécessite une approche experte, notamment en hydrogéologie, pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux, les impacts du changement climatique, la sécurisation des ouvrages et la prévention des actes de malveillance.

C’est dans cette logique qu’imaGeau apporte une double valeur ajoutée :

L’application EMI, conçue comme un outil d’aide à la décision pour accompagner toutes les phases du PGSSE liées à la ressource en eau et aux ouvrages de production.

Concrètement, EMI permet :

Une expertise hydrogéologique reconnue, pour analyser finement les vulnérabilités et conseiller sur la sécurisation des captages, des forages et des périmètres de protection.

- D’assurer un suivi continu et structuré des données patrimoniales, des volumes prélevés, de la qualité de la ressource et de l’état des ouvrages.

- D’identifier les zones sensibles et les risques potentiels (sécheresse, pollution, défaillance technique) pour orienter les actions de sécurisation et renforcer la résilience du service.

- D’évaluer l’efficacité des mesures mises en place dans le cadre du PGSSE, en croisant les données et en analysant les tendances.

- De fournir un appui opérationnel concret dans la mise en œuvre des procédures de gestion, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas d’alerte ou d’incident.